在战火纷飞的年代,一首《保育院院歌》是无数遗孤泣血的呐喊;在延安的窑洞前万店优配,悠扬的琴音奏响着青春与信仰的乐章……98岁的陈复君,从武汉沦陷区的孤儿,到育才学校的音乐学子,再到延安鲁艺的文工团员,她的人生轨迹与民族命运紧密交织。在硝烟与琴声中,她经历了刻骨铭心的爱情、痛彻心扉的别离,也构建了充满革命情谊的“特殊家庭”。她的人生,可谓是一部个人命运与家国情怀交融的壮丽史诗。

98岁陈复君给亲友们写的回忆录《回望》。

育才初识共产党

“我们离开了母亲,我们离开了父亲,我们失去了土地,我们失去了老家……”7月10日,98岁的陈复君端坐在家中的沙发上,依然能清晰哼唱这首深埋记忆的《保育院院歌》。“那时,保育院孩子们每天上早操都要唱它。”老人感慨道。

谈起战争年代的往事,她打开了记忆尘封的闸门。

展开剩余89%1937年7月7日,卢沟桥的枪声宣告抗日战争全面爆发,紧接着淞沪会战,南京沦陷,武汉告急……战乱中,父亲病逝,10岁的陈复君与二姐被送入国共联合成立的战时儿童保育总会设在汉口的临时收容站,后辗转至重庆水土坨第八保育院,过上了有基本衣食保障的集体生活。

1939年,已接受过基础教育的陈复君积极参加抗日宣传活动,在担任战时儿童保育总会劳动学习成果展览解说员期间,亲历了日寇“五三”“五四”大轰炸,目睹孤儿临时住处被毁。那一夜,她和同伴们只能盖着零星棉絮睡在桌子上。坚决抗日的种子,在她心中深深扎根。

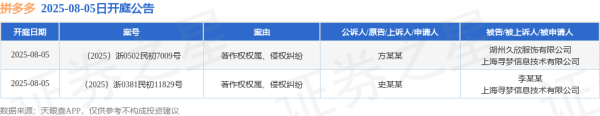

位于四川合川县草街子镇古圣寺的育才学校校址。

命运的转折在1939年6月降临。两位年轻人来到保育院招生,其中一位便是著名作曲家贺绿汀。考试方式独特——全体学生在操场唱歌,老师逐一聆听挑选。陈复君随后被选中单独测试,终获录取,进入陶行知创办的育才学校音乐组。

彼时,育才学校位于四川省合川县草街子镇的古圣寺里,这座寺庙建在一个小山包上,四周松林环抱。“后来我们为它取名‘普希金林’。”陈复君回忆,“庙里的各进殿堂是我们各组的教室,最里面的大殿是我们的礼堂。宿舍在庙的后院,是一座两层楼房,我们女生住在二楼。后来在庙外的大操场上修了一个露天舞台,那里放有一架钢琴,我们轮流在那里练琴。”

育才学校是陶行知专为穷孩子办的学校,学生的来源主要是保育生,还有极少数是共产党员和知名民主人士的子弟,如王若飞的表侄黄晓庄。学校的老师大多是共产党员,也是很知名的专家,如音乐组的主任有著名作曲家贺绿汀、常学镛(任虹),社会科学组的廖意林是延安专门派来主持校内秘密党支部的。

1940年末,育才学校音乐组对苏广播时留影。二排左三为陈复君

学校里师生情谊深厚,学生们亲切地称老师为“大哥、大姐”或“先生”。陈复君在这里不仅学习音乐专业知识,更密切接触到共产党人,初步认识了共产党,人生轨迹也因此悄然改变。

初到育才,陈复君还穿着从保育院带来的单薄拼布衣裤。天气转凉,校服未到,老师们翻箱倒柜地找出自己的衣服给陈复君,五颜六色,款式各异,穿在她身上,短衣也似长衫,“但是心里是很温暖的”。

战时物资极度匮乏,学校仿效解放区大生产运动,自己种菜,自己磨豆腐,还是捉襟见肘。身体虚弱的陈复君染上疟疾,忽冷忽热万店优配,几乎天天发作,“就是在那样困难的条件下,学校每天给我一个煮鸡蛋吃。”

在这期间,陈复君得到了贺绿汀先生和他夫人姜瑞芝的特殊照顾。“每天中午,老师都把我叫到他家吃饭,给我增加一点营养。其实贺先生和育才的所有老师一样,根本谈不上有什么工资,只不过是有一点微薄的生活补贴。那时他们已有两个女儿,生活负担已经不轻,可他们还要照顾我。这种恩情我永世不忘。”

然而,平静的学习生活未能长久。1941年皖南事变后,国民党气焰嚣张,大兴“白色恐怖”,许多党员教师被迫撤离,前往解放区。留守的育才学子大都是没有家的孤儿,大家学习生活在一起,情同手足。朝夕相处中,陈复君和黄晓庄开始了交往。

1944年底,黄晓庄向在重庆参加国共谈判的表叔王若飞提出去延安的请求,陈复君坚定地表示同行,便随同黄晓庄和他的祖父母一起住进了八路军驻重庆办事处,从此踏上了革命的征程。

1944年,赴延安前,陈复君(左一)与姐姐留影。

知音暂别成永诀

“从重庆到延安走了半个月,虽然是严冬,坐的还是敞篷卡车,但年轻,并未感到寒冷。”陈复君回忆,初到延安,正值春节,满街花灯,舞秧歌、放鞭炮,呈现出陈复君在重庆未曾见过的欣欣向荣景象,“我们年轻人见到八路军战士,抱着他们又跳又叫,仿佛来到了天堂。”

黄晓庄的爷爷黄齐生是贵州知名教育家,其创办的达德学校为共产党培养了不少人才。他的到来受到王若飞许多战友的热烈欢迎,毛主席亲临看望并宴请一行人。席间,毛主席询问陈复君和黄晓庄的求学经历,陈复君提及育才学校多年未获国民党承认,毛主席豁达地说:“这没有关系呀,我们共产党不是也没得到他们的承认吗?只要人民承认就行!”

此时,按照延安文艺座谈会确立的“文艺为工农兵服务”的政策方向,陈复君先到党校三部学习,后被分配到鲁艺文工团,从事歌唱和小提琴演奏。

陈复君与恩师贺绿汀早期合影。

她和黄晓庄一起参加政治学习、开荒生产,每人按要求种15棵南瓜防旱备荒。一同劳作时,旁人开玩笑他们是“兄妹开荒”,两人索性就哼唱起秧歌剧《兄妹开荒》给大家鼓劲:“哥哥在前面开荒地,妹妹打土多卖力……”

“我们经常性的工作是参加延安广播电台的对外广播。电台没有今天宽敞的播音室,我们就在窑洞外的空场上对着话筒表演。当时延安的生活很是艰苦,在《白毛女》《兄妹开荒》等剧目演出之后,能吃一碗白面面条,已是相当奢侈的事情。”陈复君回忆道。

1946年春,一对革命情侣在延安举行了简朴的婚礼。但新婚的幸福竟如此短暂——

1946年4月8日,王若飞等中共代表参加完重庆谈判后,与叶挺、黄齐生、黄晓庄等人同机返回延安,飞机在山西兴县黑茶山不幸失事,同机13人全部遇难。新婚仅两个月的陈复君,永远失去了丈夫黄晓庄。

特殊的革命家庭

抗战胜利后,解放战争时期,陈复君积极投身土改工作,在此期间光荣地加入了中国共产党,并结识了新的革命伴侣。

1947年,时任西北解放军敌工部部长的金城给陈复君写了一封《订婚请求书》,确定了两人的关系——

“爱亲的复:在我生平最快乐的早晨,谨向您祝福……祝我们亲密团结携手并进,为党为人民提高自己的觉悟和能力,互助互爱奋斗到底!”

这封亲笔信陈复君一直珍藏在身边,她说:“如今再读,深深感到那个时代的气息。孩子们现在读起来也许会觉得不可思议,甚至会觉得可笑,但这却是当时真实的情况。”

1948年3月19日,两人在山西临县三交镇崔家坪一口老乡的窑洞里结婚。

1957年陈复君作为翻译,随贺绿汀到苏联访问。

这是一个特殊又温暖的重组家庭:陈复君带着黄晓庄的奶奶,金城带着与前妻所生的两个不满10岁的孩子,而且,金城比陈复君年长二十多岁。陈复君坦言,当时结婚的想法很朴素:“结了婚就是一家人,行动起来就方便多了。”

婚礼后仅三天,金城即奔赴前线。21岁的陈复君独自挑起了照顾花甲老人和两个幼童的重担。“现在想想都不知道勇气从何而来。”她感慨道。

陈复君学着承担起母亲的责任,以大锅台当黑板,教两个孩子识字,为了给孩子们增加营养,还养了几只鸡。“孩子们跟我特别亲,两人和我睡一盘炕,都要挨着我睡,我只好睡他们中间,一边一个孩子实在温馨。”

战争年代的磨砺让这个重组家庭的成员格外亲密。陈复君还记得,从崔家坪离开时,正值盛夏,一家人坐在颠簸的大马车上,一路绿野葱葱,风光旖旎,遇到比较平坦的路,马儿载着车飞奔,晚上扎营时,他们把门板架在院子里,一家人都睡在门板上,倒也安逸。“金城笑称,这是我们的蜜月旅行。”

其实,那次金城还押解着一批国民党高级军官俘虏,途经路线的局势并不安宁,有时还能碰到溃败的国民党散兵。

转眼就要迎接新中国的成立,一家老小终于结束了颠沛流离的生活,定居北京。

1949年5月,陈复君进入华北大学二部(后为北京俄语专修学校、今北京外国语大学)学习俄语。毕业后,陈复君在中央音乐学院曾担任苏联专家的教学翻译及出国演出院团的翻译等,一直从事与音乐方面相关的笔译工作,出版了多部译著。

如今,98岁的陈复君每日会扶着轮椅在小区树荫笼罩的小路上缓缓踱步,时光仿佛在她身后放慢了脚步。她亲历了民族的苦难与新生,见证了爱情的炽热与永恒,更用坚韧和奉献谱写了属于自己的生命乐章。今年,她将荣膺一枚沉甸甸的勋章——抗日战争胜利80周年纪念章。

琴音或许已远,烽火早已消散,但陈复君和她所代表的那一代人的精神与故事,如同不熄的星火,永远照亮历史的天空。

(半岛全媒体首席记者 高芳)万店优配

发布于:山东省米牛配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。